Настройки отображения

Параметры шрифта:

Выберите шрифт Arial Times New Roman

Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой

Выбор цветовой схемы:

Личные коллекции

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 7456

Личные (владельческие) коллекции

Личные (владельческие коллекции) – это коллекции, сформированные самими владельцами и переданные в библиотеку или владельцами, или их наследниками. К этой категории относятся коллекции:

– О. А. Баранова (695 экз.);

– М. М. Брадиса (около 200 экз.);

– А. Н. Вершинского (87 экз.);

– А. В. Гончаровой (388 экз.);

– В. Г. Карцова (96 экз.);

– В. А. Кунтыша (44 экз.);

– А. М. Ларина (1602 экз.);

– Е. И. Ступкина (214 экз.);

– Г. П. Уханова (1153 экз.);

– М. М. Фрейденберга (96 экз.).

Коллекция А. М. Ларина хранится в отделе экономической и юридической литературы, коллекция М. М. Брадиса – в отделе естественнонаучной литературы; остальные – в отделе редких книг.

Среди этих коллекций подавляющее большинство – это книжные собрания видных ученых и преподавателей Тверского университета, одна – краеведа и издателя Е. И. Ступкина.

Кроме этого проводится работа по выявлению в фонде книжных собраний видных деятелей русской и тверской истории, тверских помещиков и общественных деятелей, организаций, учебных заведений, чьи книги оказались в библиотеке после Великой Октябрьской революции в результате национализации. К таким собраниям относятся библиотеки семьи Бакуниных, Гурко, Квашниных-Самариных, Куракиных и др.; Тверской духовной семинарии, Тверской мужской гимназии, школы Максимовича и др.

Литература:

Галенчикова Э. А. Дарственная коллекция А. М. Ларина в фонде НБ ТвГУ: история, бытование / Э. А. Галенчикова // Книга и человек. Тверь, 2008. С. 64–68.

Ильина Т. А. Колекция А. Н. Вершинского в Научной библиотеке Тверского государственного университета / [Т. А. Ильина] // А. Н. Вершинский и библиотечное дело / сост. Т. А. Ильина, А. Н. Рунтова. Тверь, 2013. С. 58–67.

Кашарнова С. Г. Книги от Баранова / С. Г. Кашарнова // Вестник ТвГУ. – 2011. № 5. С. 2.

Кашарнова С. Г. Книжная коллекция О. А. Баранова в фонде Научной библиотеки Тверского государственного университета / С. Г. Кашарнова // Детское кино – детям. Тверь, 2014. С. 58–64.

Кашарнова С. Г. Библиотека Голенищевых - Кутузовых – Глинки в фондах научной библиотеки ТвГУ / С. Г. Кашарнова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 1995. Вып. 1. С. 91–95.

Кашарнова С. Г. Книги из коллекции Бакуниных в Научной библиотеке ТвГУ / С. Г. Кашарнова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 1997. Вып. 3. С. 4–8.

Кашарнова С. Г. Книги из коллекции Бакуниных в Научной библиотеке Тверского государственного университета / С. Г. Кашарнова // Дни славянской письменности и культуры. Тверь, 2002. Вып. 6. С. 28–32.

Кашарнова С. Г. Книжные коллекции из усадебных собраний Бакуниных и Голенищевых-Кутузовых–Глинки в Научной библиотеке Тверского государственного университета / С. Г. Кашарнова // Провинциальные дворянские усадьбы: прошлое, настоящее, будущее. Тверь, 2010. С. 154–160.

Кашарнова С. Г. От истории дома к собранию книг / Светлана Кашарнова // Вестник Тверского государственного университета. 2015. № 1 (янв). (О коллекции Ф. Н. Глинки в НБ ТвГУ).

Кашарнова С. Г. Экземпляр польской Библии в библиотеке Ф. Н. Глинки: из собрания отдела редких книг Научной библиотеки Тверского государственного университета / С. Г. Кашарнова // Филологи как читатели. Тверь, 2011. С. 25–30.

Овен О. Н. Библиотека Тверской Духовной семинарии / О. Н. Овен // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 2002. Вып. 6. С. 23–27.

Феоктистова И. И. Книги из библиотеки семьи Гурко (Ромейко) в фондах Научной библиотеки Тверского государственного университета / И. И. Феоктистова // Дни славянской письменности и культуры. Тверь, 1999. Вып. 5. С. 22–25.

Феоктистова И. И. Книги из библиотеки семьи Ромейко-Гурко в научной библиотеке Тверского государственного университета / И. И. Феоктистова // Иосиф Гурко и Тверская земля – возвращение памяти. Тверь, 2011. С. 78–83.

Феоктистова И. И. Коллекция семьи Ромейко-Гурко в НБ ТвГУ // Генерал-фельдмаршал Иосиф Владимирович Гурко (1828–1901): Биография. Библиография. Полные тексты. Иллюстрации [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка. Тверь, 2011. 1 электрон. опт. диск.

Кириллические издания 17 века

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 10447

Кириллические издания 17 века

Собрание насчитывает 36 экземпляров 1619–1699 гг. (с учетом аллигатов в составе трех конволютов – 41 экз.). Большая часть из них принадлежала ранее библиотеке Тверской духовной семинарии. Остальные – Тверской публичной библиотеке, Тверской ученой архивной комиссии, лицам духовного звания, купцам и другим жителям тверской земли. По содержанию это книги Священного Писания, богослужебные, проповеднические, нравоучительные, исторические, юридические, словари и грамматики. В собрании представлены книги, напечатанные на территории современной России, Украины, Белоруссии. Особенно ценны украинские издания, среди которых книги крупнейших авторов, в том числе Иоанникия Галятовского, Иннокентия Гизеля, Лазаря Барановича и др.

Наибольшую ценность представляют достаточно редкие издания: Чиновник (М., 1654), включающий три чина присяги, которую принимали поступавшие на государственную службу; Слово на Никиту Пустосвята московского патриарха Иоакима (Савелова) (М., 1682), а также два издания знаменитой Грамматики Мелетия Смотрицкого (Евье, 1619 и М., 1648), первое печатное издание законов Российского государства – Соборное уложение царя Алексея Михайловича (М., 1649), важнейшие богослужебные книги: Евангелия (М., 1619 и М., 1668), Устав или Око Церковное (М., 1633), Служебник (М., 1668), Требник (М., 1647 и М., 1677); самые интересные и важные труды Симеона Полоцкого – знаменитый Жезл правления (М., 1667) и Псалтирь в стихах (М., 1680) (эти книги были пожертвованы разным владельцам царем Федором Алексеевичем Романовым); первое издание популярной в древнерусской литературе Истории о Варлааме и Иоасафе (М., 1680), иллюстрированной Афанасием Трухменским по рисункам Симона Ушакова.

Среди белорусских изданий наиболее знаменит и интересен Лексикон славено-росский Памвы Берынды (Кутеин, 1653), представленный в 3-х экземплярах. Среди украинских книг выделяются издания Киево-Печерской лавры, и прежде всего – два экземпляра Патерика, или Отечника Печерского (Киев, 1661), один из которых тщательно раскрашен от руки; а также одно из самых ранних исторических сочинений – Синопсис Иннокентия Гизеля. В коллекции хранится два экземпляра этой книги (Киев, 1678 и 1680).

На экземплярах этой коллекции зафиксированы 87 имен владельцев и дарителей, названия 29 мест, монастырей и церквей, где бытовали ранее эти древние книги.

Литература:

1. Патерик или Отечник Печерский, 1661 год [Электронный ресурс]. Тверь : Науч. б-ка ТвГУ, 2002. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Редкие книги НБ ТвГУ).

2. Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс]. Тверь : Науч. б-ка ТвГУ, 2004. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). (Редкие книги НБ ТвГУ).

3. Гадалова Г. С. Старопечатные и рукописные кириллические книги научной библиотеки Тверского государственного университета: каталог / Г. С. Гадалова ; под ред. И. В. Поздеевой. М. ; Тверь : Науч. б-ка ТвГУ, 1995. 110 с. : ил.

4. Гадалова Г. С. Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI век – 1725 год) : каталог / Г. С. Гадалова, Е. В. Перелевская, Т. В. Цветкова. Тверь : Лилия Принт, 2002. 304 с., [24] л. ил.

5. Гадалова Г. С. Богослужебные книги XVI–XVII веков в Научной библиотеке Тверского государственного университета / Г. С. Гадалова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 1997. Вып. 3. С. 22–42.

6. Гадалова Г. С. Владельческие записи на кириллических книгах и рукописях как нетрадиционный источник по генеалогии / Г. С. Гадалова // Род и семья в контексте тверской истории. Тверь, 2014. Вып. 4. С. 117–124.

7. Гадалова Г. С. Записи на рукописных и старопечатных книгах как источник по истории дворянской культуры / Г. С. Гадалова // Рукописная усадебная культура : материалы регион. науч.-практ. конф. Тверь, 2004. С. 34–42.

8. Гадалова Г. С. Киево-Печерский патерик: история создания и бытования древнерусского памятника / Г. С. Гадалова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 2005. Вып. 6. С. 23–35.

9. Гадалова Г. С. Киево-Печерский патерик: к 350-летию издания 1661 года / Г. С. Гадалова // Тверская старина. 2001. № 33. С. 27–28.

10. Гадалова Г. С. Киево-Печерский патерик и Тверь: (к 350-летию издания 1661 г.) / Г. С. Гадалова // Тверская история и наука России : Каргинские краеведческие чтения. Тверь, 2012. Вып. 5. С. 33–40.

11. Гадалова Г. С. Кириллические памятники Древней Руси: изучение и сохранение / Г. С. Гадалова // Университетская книга. 2004. № 10. С. 31–33.

12. Феоктистова И. И. Светская печатная книга XVII века в библиотеке Тверского университета / И. И. Феоктистова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 1995. Вып. 2 С. 82–91.

13. Феоктистова И. И. Соборное уложение 1649 года: к юбилею книги / И. И. Феоктистова // Книги. Библиотеки. История. Тверь, 2005. Вып. 6. С. 13–22.

Школа Максимовича

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 9157

Архив школы Максимовича

Школа Максимовича, ее история и традиции заслуживают глубокого и всестороннего изучения. Большую помощь в этом может оказать архивное и книжное собрание из фондов Научной библиотеки университета.

Литература о школе Максимовича

1. Селиванов А.Ф. П.П. Максимович, основатель Тверской женской учительской школы: (Биогр. очерк с портр.)- СПб., 1901.- 175 с., портр.

2. Сланевский В.У. Тверская женская учительская школа П.П. Максимовича // Уч. зап./ Калинин гос. пед. ин-т им. М.И. Калинина.- 1946.- Т.X, вып.2.- С.3-31.

3. Школа Максимовича/ Твер. гос. ун-т. Науч. б-ка; Сост. Т.А. Ильина.- Тверь, 1992.- 33 с, 1с. портр.

4. 125-летие школы Максимовича. Юбилейные чтения (6-8 дек. 1995 г.): Сб. ст./ Твер. гос. ун-т; Сост.: Е.И. Березкина, Т.А. Ильина; Отв. ред. О.Н. Овен.- Тверь, 1997.- 79, 2 с.

К 130-летию школы МаксимовичаЗдание школы Максимовича

“Педагогика конца XIX-начала XX вв.”

Список литературы

“Из истории тверской педагогики”

Список изданий до 1917 г.

Список изданий после 1917 г.

“Школе Максимовича 130 лет”

Архивные документы

Учебники из библиотеки школы Максимовича

Книги из личных библиотек учителей школы

В конце ноября – начале декабря 2000 г. в Научной библиотеке проводились книжные выставки, посвященные юбилею школы Максимовича: “Педагогика конца XIX-начала XX вв.”, “Из истории тверской педагогики”, “Школе Максимовича 130 лет”, .

На выставках экспонировалось более 70-ти изданий, начиная с 70-х гг. XIX в. по 1917 г., составляющих ценнейшую часть коллекции педагогической литературы, которая сформировалась в 20-30-е гг. Это книги из библиотек учительского института, школы Максимовича, Постоянных педагогических курсов губернского земства, Педагогического музея дирекции народных училищ и других учебных заведений и учреждений Твери и Тверской губернии.

Собранная сто лет назад усилиями тверских педагогов, эта литература и сейчас остается актуальной, интересной и активно используется студентами, преподавателями университета, учителями Тверской области в учебной, научной и просветительской работе.

Педагогика конца XIX – начала XX вв.

На выставке были представлены издания по народному образованию, истории отечественной и зарубежной педагогики, дидактике и теории воспитания, экспериментальной педагогике, сочинения выдающихся деятелей педагогической науки, а также методическая литература по начальному обучению.

Список литературы

1. Анастасиев А. Народная школа: Руководство для учителей и учительниц нач. нар. уч-щ: Настол. справ. кн. Ч.1 / Сост. А. Анастасиев.- 8-е изд.- М., 577 с.

2. Баранов А. Добрые семена: Кн. для клас. и внеклас. чтения в нач. уч-х. Ч.III, вып. 1.- 18-е изд.- М., 1912.- 359 с.

3. Бэн А. Наука воспитания: Полн. пер. с англ. / Изд. журн. “Семья и школа”.- СПб., 1881.- 420 с.

4. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики.- М., 1913.- 581 с.

5. Ветекамп, проф. Самодеятельность и творчество в воспитании и преподавании. (Особенно в первом школьном году): С XI табл., изображающими школ. работу по плану автора: лепку, рисование, изуч. грамоты / Пер. с нем. В. Кошевич.- М., 1910.- 31 с.: ил.- (Б-ка свобод. воспитания и образования и защиты детей /Под ред. И. Горбунова-Посадова).

6. Вилльман О. Дидактика как теория образования в ее отношениях к социологии и истории образования Отто Вильмана. Т. 1. Исторические типы образования / Пер. с нем. А. Дружинина.- М., 1904.- 470 с. – (Пед. б-ка./ Изд. К. Тихомировым и А. Адольфом).

7. Вольпер М. Русская речь: Учеб. руководство, примен. к обучению рус. яз. в тех шк., в которых дети при поступлении не умеют говорить по-русски: В 3-х вып., с 600 рис. в тексте. Вып. 1: Букварь (Орфография по Руководству акад. Грота).- 58-е изд.- СПб., 1908.- 64 с.: ил.

8. Гербарт И. Главнейшие педагогические сочинения И. Гербарта в систематическом извлечении. С очерком жизни и деятельности Гербарта / Пер. с нем. А.В. Адольфа.- М., 1906.- 365 с.- (Пед. б-ка / Изд. К. Тихомировым и А. Адольфом).

9. Гербач В.С. Методическое руководство к обучению письму: Пособие для родителей, учителей, учител. ин-тов и семинарий.- 34-е изд.- Пг., 1916.- 143 с.: ил.

10. Григорьев Л. Русское слово: Руководство для обучения рус. яз. в тех шк., в которых дети при поступлении не умеют говорить по-русски. Вып. 1: Букварь.- Рига, 1894.- 86 с.: ил.

11. Гюйо М. Воспитание и наследственность: Социол. исслед./ Пер. И. Нахамкиса; Ред. Г. Фальброка и В. Чарнолуского.- СПб., 1899.- 338 с.

12. Демков М.И. История русской педагогики М.И. Демкова. Ч. 1. Древнерусская педагогия (X-XVII вв.).- 2-е изд., испр.- СПб., 1899.- 310 с.

13. Друг детей. Детская книжка. Первая / Сост. И. Деркачев.- М., 1894.- 160 с.

14. Душа и тело ребенка. Уход и физическое воспитание от рождения до зрелости / Пер. с нем. под ред. Л.Д. Оршанского.- М., 1914.- 575 с.: ил., ил.

15. Зачиняев А. Орфографическая пропись / При участии К.Т. Зачиняевой.- 5-е изд. Девяностая тысяча.- СПб.; М., 1911.- 79 с.- (Психо-морфолог. система обучения правописанию / Александр Зачиняев).

16. Клапаред Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика. Проблемы и методы. Душевное развитие. Умственное утомление / Пер. со 2-го фр. изд. под ред. Д.Ф. Кацарова.- СПб., 1911.- 167 с.

17. Конради Е. Исповедь матери.- СПб,. 1876.- 672 с.

18. Лай В.А. Экспериментальная дидактика (С подробным изложением учения о мускульном чувстве и воле)/ Пер. под ред. А. Нечаева.- СПб., 1905.- 467 с., портр.

19. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики.- М., 1913.- 343 с.: ил., фронт.

20. Песковский М.Л. Барон Николай Александрович Корф в письмах к нему разных лиц / Сост. М.Л. Песковский.- СПб., 1895.- 258 с.

21. Песталоцци Г. Избранные педагогические сочинения Генриха Песталоцци. Т.1. Лингард и Гертруда. Ч.1 и II / Пер. с нем. В. Смирнова.- 2-е изд.- М., 1899.- 443 с., портр.- (Пед. б-ка / Изд. К. Тихомировым и А. Адольфом).

22. Пирогов Н.И. Сочинения Н.И. Пирогова. Т.2: С 3 снимками: Изд. в память столетия со дня рождения Николая Ивановича Пирогова. 1810 – 13 ноября – 1910.- Киев., 1910.- 681 с., ил.

23. Преображенский В. Восточные и западные школы во времена Карла Великого, их отношение между собою, к классическим и древнехристианским и постановка в них богословия /Василия Преображенского.- СПб., 1881.- 468 с.

24. Современные педагогические течения: С рис. в тексте /Сост.: П.Ф. Каптерев и А.Ф. Музыченко.- М., 1913.- 220 с.- (Пед. акад. в очерках и моногр.).

25. Соколов П. История педагогических систем.- 2-е изд., испр. и доп.- Пг., 1916.- 707 с.

26. Труды Первого Всероссийского съезда учителей городских по положению 1872 г. училищ 7-14 июня 1909 г. В 2 т. Т.1 / Под ред. В.А. Самсонова и Г.Г. Тумима.- СПб., 1910.- 592 с., 1 л. табл.

27. Ушинский К. О пользе педагогической литературы.- СПб., 1895.- 29 с.

28. Фон-Раумер К. История воспитания и учения от возрождения классицизма до нашего времени Карла Фон-Раумера. Ч. II. От Бэкона до смерти Песталоцци (1561-1872): Пер. с 3-го изд./ Под ред. Н.Х. Весселя.- СПб., 1878.- 704 с.

Из истории тверской педагогики

Выставка включала материалы Тверского земства по народному образованию, литературу о различных учебных заведениях Твери и Тверской губернии на рубеже XIX-XX вв., книги известных педагогов, прежде всего С.А. Рачинского, а также работы современных исследователей, посвященные изучению истории тверской педагогики.

Список изданий до 1917 г.

1. Беседы на курсах, устроенных Осташковским уездным земством для учащих начальных училищ в июне месяце 1914 года.- Осташков, 1915.- 291 с.

2. Богоявленская церковно-приходская школа в г. Торжке, устройство для нее школьного здания и освящение его.- Тверь, 1895.- 24 с.

3. Введение всеобщего обучения в Тверской губернии. Некоторые выводы и практические указания: Докл. общезем. съезду по нар. образованию / Твер. губ. зем. управа. Отд. нар. образования.- Тверь, 1911.- 130 с.- Прил.: Материалы к вопросу о введении всеобщ. обучения в Твер. губ.

4. Георгиевский В.Т. Сергей Александрович Рачинский. (Поборник народного просвещения.- Друг крестьянских детей). 1902 – 2-го мая – 1912.- СПб., 1912.- 32 с.

5. Доклад №24 о состоянии земских школ в 1912-13 учебном году.- Тверь, 1913.- 115 с.

6. Доклад председателя управы Н.А. Унковского к вопросу об организации ремесленно-профессионального образования в Тверском уезде.- Тверь, 1915.- 56 с.

7. Доклад управы по народному образованию очередному собранию 1913 года / Бежец. уезд. земство Твер. губ.- Бежецк, 1913.- 375 с., табл.

8. Изотов А. Записки о воспитании детей или правила педагогики / Сост. для воспитанниц приюта Твер. Христорождественского девичьего монастыря священником А. Изотовым.- Тверь, 1871.- 202, V с.

9. Каталог книг для ученических библиотек при земских школах Тверского уезда. Вып. 1 / Твер. уезд. земство.- Тверь, 1913.- 37 с.

10. Колосов В.И. Воспитанники духовно-учебных заведений Тверской епархии в ополчении 1812 года. (По поводу 150-летнего юбилея Тверской духовн. семинарии): Читано в заседании Твер. ученой архив. комис. 9 февр. 1889 г. членом комис. В.И. Колосовым.- Тверь, 1889.- 25 с.

11. Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии: Ко дню 150-летнего юбилея семинарии / Сост. В. Колосов.- Тверь, 1889.- 464 с.

12. Краткие сведения о Тверском низшем техническом училище.- Тверь, 1910.- 16 с.

13. Краткие сведения о Тверском ремесленном училище благотворительного общества “Доброхотной копейки”.- Тверь, 1891.- 29 с.

14. Крылов Д. Столетие Тверской мужской гимназии (1804- 2 февраля- 1904 г.): Ист. записка / Сост. Д. Крылов.- Тверь, 1904.- 388 с.

15. Лебедев П. Двадцатипятилетие Новоторжской учительской семинарии в городе Торжке (1875-1900 гг.): Ист. записка, сост. П. Лебедевым.- Тверь, 1900.- 202, II с.

16. Малаховское двухклассное сельское М. Н. Пр. училище, Ржев. уезда, Тверск. губ.- Ржев, 1906.- 63 с.

17. Маслов Н. Пятидесятилетие Тверской Мариинской женской гимназии. (1858-1908): Ист. записка.- Тверь, 1908.- 95 с.

18. Материалы по народному образованию Тверской губернии. 1897-1900: Сборник.- Тверь, Б.г.- 530 с.

19. Рачинский С. Заметки о сельских школах / С. Рачинского.- СПб., 1883.- 123 с.

20. Рачинский С. Школьный поход в Нилову пустынь / С. Рачинского.- СПб., 1888.- 64 с.

21. Рачинский С.А. Сельская школа: Сб. ст. С.А. Рачинского.- 3-е изд., доп.- СПб., 1898.- 371, IV с.

22. Сборник постановлений Ржевского земства по народному образованию. 1865-1900 годы / Сост. А.В. Кудрявцев.- Тверь, 1901.- 91 с.

23. Сборник распоряжений правительства по начальному народному образованию за 1903 год: Прил. к докл. управы по нар. образованию.- Тверь, 1904.- 75 с.

24. Сведения по народному образованию за 1914 год / Новоторж. уезд. земство Твер. губ.- Торжок, 1915.- 147 с.

25. Свешникова Е. Проект школьной карты Старицкого уезда (Июнь 1898 г.).- Тверь, 1898.- 13 с.

26. Соколов М. Двадцатипятилетие Спировского начального, ныне двухклассного Министерства народного просвещения училища. 1879-1904: Ист. очерк / Сост. М. Соколов.- Тверь, 1904.- 90 с.

27. Соколов Я. Ф. Отчет о состоянии Тверской Мариинской женской гимназии за 1897 год / Сост. Я.Ф. Соколов.- Тверь, 1898.- 14 с.

28. Толмачевская А. Родное карельское: Карел.-рус. букварь для легчайшего обучения грамоте карел. детей: Со ст. для первоначал. чтения и краткими карел.-рус. и рус.-карел. словарями /Сост. А. Толмачевская; Изд. Твер. губ. земства.- М., 1887.- 66 с.

29. Устав Тверского городского женского коммерческого училища.- Тверь, 1905.- 22 с.

30. Устав Тверского общественно-педагогического кружка.- Тверь, 1913.- 12 с.

31. Учет детей школьного возраста массовый по уездам и частичный по школьным районам: Докл. общезем. съезду по нар. образованию и прил. к нему / Твер. губ. зем. управа. Отд. нар. образования.- Тверь, 1912.- 33 с.

Список изданий после 1917 г. (в хронологической последовательности)

1. Вершинский А.Н. Народное образование в Тверской губ. в XVIII в.- Тверь, 1928.- 15 с.

2. Сланевский В.У. Тверская женская учительская школа П.П. Максимовича // Учен. зап./ Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И. Калинина.- Калинин, 1946.- Т. X, вып. 2.- С. 3-31.

3. Ильина Т.А. Педагог школы Максимовича Л.В. Кандауров и его роль в культурной жизни Твери конца XIX – нач. XX века // Книги. Библиотеки. История: Статьи. Публикации. Сообщения. Вып. 2.- Тверь, 1992.- С. 3-17.

4. Овен О.Н. Библиотека Тверской духовной семинарии (1739-1918) // Книги. Библиотеки. История: Статьи, Публикации. Сообщения.Вып. 2.- Тверь, 1992.- С. 18-58.

5. Ильина Т.А. Тверская земская учительская школа П.П. Максимовича: Опись док.материалов // Книги. Библиотеки. История: Статьи. Публикации. Сообщения. Вып. 1.- Тверь, 1993.- С. 32-42.

6. Лубенцова М.В. Педагогический состав школы Максимовича // Дни славянской письменности и культуры: Сб. докл. и сообщ.- Тверь, 1995.- С. 44-50.

7. Муравьев Е.М., Нилова Г.М. Основные этапы развития образования, подготовки учителей и повышения их квалификации в России и Тверском крае: Учеб. пособие.- Тверь, 1995.- 44 с.

8. Тверской государственный университет: Ист. очерк / Под общ. ред. А.Н. Кудинова; Отв. за вып. Г.Г. Румянцев.- Тверь, 1996.- 143 с.: ил.

9. 125-летие школы Максимовича: Юбил. чтения. 6-8 дек. 1995 года: Сб. ст. / Сост.: Е.И. Березкина, Т.А. Ильина; Отв. ред. О.Н. Овен.- Тверь, 1997.-81 с.

10. Крутиков Г.А. Хронология открытия училищ и школ Новоторжского уезда.- СПб., 1998.- 18 л., 3 л. прил.- Ксерокопия.

11. Титов П., Коркунов В. Возникновение и развитие просвещения в городе Кимры: Ист. очерк.- Кимры, 1998.- 84 с.

12. Строганова Е.Н. Из истории женского движения 1870-1880-х годов (Е.П. Свешникова) // Женщины. История. Общество: Сб. науч. тр. Вып. 1.- Тверь, 1999.- С. 95-107.

13. Отраднов А.Н., Кужба О.А. Страницы истории физической культуры и спорта в Тверском крае: Учеб. пособие. Ч. 1.- Тверь, 1999.- 148 с.

Школе Максимовича 130 лет

Первую часть экспозиции составляли архивные материалы школы Максимовича, в том числе из семейных архивов преподавателей школы: Л.В. Кандаурова, М.М. Клевенского, М.И. Модестовой, а также выпускниц школы: А.Ф. Чернышовой (Коноваловой) (вып. 1915 г.) и А.В. Рысевой (вып. 1918 г.). Эти документы любезно передали библиотеке потомки учителей и учениц школы: М.В. Иллюминарская , Л.М. Иванова, К.А. и Т.А. Кандауровы, Т.М. Клевенская, Т.А. Соколова.

Во второй части экспозиции были представлены учебные издания из библиотеки школы Максимовича с владельческими знаками: штампами, тиснениями на корешках, рукописными пометами. Неотъемлемую часть библиотеки составляют книги учителей школы, отмеченные автографами и дарственными записями.

Архивные документы

1. Тетрадь с нотами Ф.О. Лашека. 1894 г.

2. Литературно-художественный журнал “Первый труд. III класса”. 1903 г.

3. Тетрадь сочинений воспитанниц на психолого-педагогические темы. 1906 г.

4. Литературно-художественный журнал “Первые шаги. Приготовительного класса”. 1908 г.

5. Альбом фотографий экскурсии к верховьям Волги. 1910 г.

6. Альбом фотографий, подаренный М.И. Модестовой в честь 25-летия педагогической деятельности. 1912 г.

7. Художественный альбом, подаренный М.И. Вышинской в честь 25-летия педагогической деятельности. 1918 г.

8. Выпускное свидетельство А.В. Рысевой. 1918 г.

9. Музыка: Альбом портретов.

10. Живопись русская: Альбом №1.

11. Живопись иностранная: Альбом №2.

12. Тетрадь лекций Н.П. Дьяконовой на психолого-педагогические темы.

13. Программки музыкально-литературных вечеров.

14. Открытки, фотографии.

15. Автобиография Л.В. Кандаурова.

16. Подвижная звездная карта по системе Л.В. Кандаурова и описание ее использования.

17. Сезонная звездная карта.

18. Рабочие тетради М.М. Клевенского. №1,2,3.

19. Письмо М.М. Клевенскому от бывшей ученицы школы Максимовича А.П. Басалаевой от 2 февр. 1958 г.

Учебники из библиотеки школы Максимовича

1. Бекетов А. Учебник ботаники.- СПб., 1885.- 911 с.

2. Виноградов П. Учебник всеобщей истории. Ч.1.- М., 1907.- 189 с.

3. Виппер Р. Учебник новой истории.- М., 1910.- 520 с.

4. Володкевич Н. Н. Курс практических занятий по физике: Для сред. учеб. заведений.- СПб.; Киев, 1910.- 224 с.

5. Гербель Н.В. Русские поэты в биографиях и образцах.- СПб., 1888.- 581, 9 с.

6. Григорьев Г. Краткий курс химии.- СПб., 1908.- 174 с.

7. Дубровский К. Учебная карта звездного неба.- СПб., 1910.- 7 табл.

8. Зуев Н.и Н. Иллюстрированная популярная физическая география. Ч. 3. (Приложения).- СПб., 1874.- 233 с.

9. Ильошо Г. К звездам: Популяр. курс астрономии.- СПб., 1912.- 143 с.

10. Клейн Ф. Вопросы элементарной и высшей математики. Ч. 1. Арифметика, алгебра и анализ.- Одесса, 1912.- 486 с.

11. Краевич К.Д. Физика ежедневных явлений.- СПб., 1903.- 153 с.

12. Крубер А. Курс географии Европы.- М., 1916.- 186 с.

13. Маевский П. Весенняя флора средней России: Табл. для определения растений, цветущих в марте и апр.- М., 1886.- 55 с.

14. Мерчинский Ар. Арифметика.- СПб., 1868.- 69 с.

15. Окорокова В. Два типа педагогических курсов.- М., 1897.- 23 с.

16. Полевой П. Учебная русская хрестоматия с толкованиями. Ч. 1. Младший возраст.- СПб., 1886.- 214, 26 с.

17. Руководство к устройству школьного естественно-исторического музея местной природы.- СПб., 1911.- 232 с.

18. Тетяева Е. Извлечение из отчета руководительницы летней (1910 г.) площадки для детских игр.- Тверь, 1910.- 21 с.

19. Челпанов Г. Введение в экспериментальную психологию.- М., 1915.- 293 с.

20. Шмидт К. История педагогики.- М., 1877.- Т.1.- 500 с.

Книги из личных библиотек учителей школы

1. Белов И. Из жизни. Педагогические наблюдения.- СПб., 1872.- 200 с. (Из б-ки Е.П. Свешниковой)

2. Вахтеров В. Условия распространения образования в народе.- М., 1895.- 30 с. (Из б-ки.Ф.Ф. Ольденбурга)

3. Завитневич В. Значение первых славянофилов в деле уяснения идей народности и самобытности.- Киев, 1891.- 45 с. (Из б-ки В.И. Колосова)

4. Кольцов А. Полное собрание сочинений.- СПб., 1909.- 444 с. (Из б-ки О.Ю. Федоровой)

5. Мартыновский В. Русские писатели в выборе и обработке для школ. Т.3.- Тифлис, 1899.- 624, 127 с. (Из б-ки Ф.С. Климко)

6. Миропольский С. Методика обучения письму в народной школе.- СПб., 1884.- 99 с. (Из б-ки Н.Н. Повало-Швейковской)

7. Отчет о деятельности Тверского общественно-педагогического кружка за 1914-1915 год.- Тверь, 1910.- 8 с. (Из б-ки М.И. Вышинской)

8. Петрищев А. От смуты до смуты.- СПб., 1907.- 122 с. (Из б-ки Ю.Д. Серебренниковой)

9. Симонович А. и Я. Практические заметки об индивидуальном и общественном воспитании малолетних детей. Т.2.- СПб., 1874.- 328 с. (Из б-ки Н.П. Дьяконовой)

10. Финдель И. История франк-масонства от возникновения его до настоящего времени. Т.2.- СПб., 1874.- 63 с. (Из б-ки Н.А. Куна)

11. Юманс Э. Новейшее образование. Его истинные цели и требования.- СПб., 1867.- 425 с. (Из б-ки Ф.Ф. Резенера)

Книжные памятники

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 6631

К книжным памятникам относятся все книги следующих коллекций:

– старопечатных книг, т. е. книг XVII в. кириллического шрифта на церковнославянском языке (36 экз.);

– книг Петровского времени (1701–1725 гг.) кириллического шрифта на церковнославянском языке (17 экз.);

– книг Петровского времени гражданского шрифта на русском языке (11 экз.);

– книг XVI–XVII вв. на иностранных языках (17 экз.);

– книг XVIII в. (1725–1800 гг.) гражданской печати на русском языке (1395 экз.);

– цельногравированных изданий XVIII в. на русском языке (25 экз.);

– книг начала XIX в. (1801–1830 гг.) гражданской печати на русском языке (1808 экз.);

– книг периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (274 экз.).

К этой же категории относятся книги, представляющие собой произведения полиграфического искусства, которых достаточно много среди книг знаменитого издателя И. Д. Сытина. Имеются книги с экслибрисами и записями известных людей: И. И. Лажечникова, Ф. Н. Глинки, Н. А. Куна и др., что тоже придает им формальный статус книжного памятника.

Рукописные книги (1566-1829)

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 10302

Рукописные книги (1566-1829)

Апостол 1566 г.

В коллекции 8 книг, из них 50% являются богослужебными, 30 % – историческими, 10 % – имеют житийный характер, 10% – литературно-художественные. 80% написано кириллическим шрифтом, 20 % – скорописью. Наибольшую ценность представляет самая ранняя рукопись – Апостол толковый. (Тарнополь, 1566); две старообрядческие певческие рукописи: Ирмологий нотного пения. (Б. м., конец XIX – начало XX в.), Октоих, сиречь Осмогласник. Гласы 1–7. (Б. м., [1865]), и рукопись комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (СПб., 1829).

Рукописные книги

1. Апостол толковый = Деяния и Послания святых Апостолов. Тарнополь, 24 июня 1566. 596 л. ; 31 см. Текст на кириллице. Орнамент. Писец Грицко Куцевич. Соборные послания святых апостолов, текст с толкованиями и указанием времени чтений, предисловие Иффалиадиона. Рукопись на церковнославянском языке древнерусского извода, написана профессиональным полууставом. Владельческая запись заказчика – попа Иоанна, наместника Тернопольского.

2. Грибоедов А. С. Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах : [рукопись] / [соч.] г-на Грибоедова. СПб. : Б. и., 1829. 64 л. ; 23 см. Л. 41 ошиб. пронумер. 42; л. 58 ошиб. пронумер. 59; 24 см. Рукопись на русском языке, сделана со списка, подаренного автором А. А. Жандру.

3. Ирмологий нотного пения : [рукопись старообрядческая] : [безлинейные ноты знаменного распева]. Б. м. : Б. и., б. г. 278 л. ; 22 см. Загл. на корешке: Ирмосы. Текст на кириллице.

4. Крекшин П. Н. Сказание о рождении, о воспитании и наречении на всероссийский царский престол его царскаго пресветлаго величества государя Петра Перваго : [рукопись середины XVIII века]. Б. м., [176-?]. 87 л. ; 21 см. Скоропись. Сказание доведено до 1683 г. Хронология царствования Петра I, продолженная до 1741 г., дана в виде таблицы. Рукопись на древнерусском языке, написана скорописью. Владельческая запись 18 в. Льва Патрекеева и штемпель Тверского музея.

5. Октоих, сиречь Осмогласник. Гласы 1-7. Б. м., [1865?]. 286 л. Старообрядческая рукоп. Текст на кириллице. Книга подарена Е. И. Ступкиным.

6. Псалтирь. Б. м. : б. и., [18--]. 341, 1 л. Дата выхода в свет: XIX в., 40-50-е гг. - Текст на кириллице.

7. Русские статьи из Хронографа : рукопись. Б. м. : б. и., [17--]. [100] л. ; 31 с. Из содерж.: выписки по русской истории из "Хронографа" редакции 1620 г. с главы 2 до начала главы 169. Загл. на пер.: О словенском языце. Текст на кириллице. Выписки по русской истории из Хронографа редакции 1620 г., начиная со «Сказания о словенском языце» и заканчивая текстом об избрании Михаила Федоровича на царство. Рукопись на древнерусском языке, написана скорописью. Владельческая запись библиотеки Тверского музея. 8. Сказание о явлении Ангела господня в пустыни преподобному Макарию Египтянину. Б. м., 1816. 20 л. ; 22 см. Текст на кириллице. Писец диакон Никифор Алексеев. Рукопись на русском языке, написана полууставом. Имеются владельческие записи жителей города Калязина.

Литература:

1. Гадалова Г. С. Старопечатные и рукописные кириллические книги научной библиотеки Тверского государственного университета : каталог / Г. С. Гадалова ; под ред. И. В. Поздеевой. М. ; Тверь: Науч. б-ка ТвГУ, 1995. 110 с. : ил.

2. Славяно-русские рукописные книги XIV–XVI веков в хранилищах Тверской земли : каталог / под ред. д-ра ист. наук И. В. Поздеевой ; [отв. сост. Г. С. Гадалова]. Тверь : ТО "Книжный клуб", 2012 с. : ил.

3. Овен О. Н. Тверские списки комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» / О. Н. Овен // Книги. Библиотеки. История : Статьи. Публикации. Сообщения. Тверь, 1995. Вып. 2. С. 58–68.

Произведения А.С. Пушкина

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 6372

Произведения А.С. Пушкина

Пока в России Пушкин длится,

Метелям не задуть свечу.

Д. Самойлов

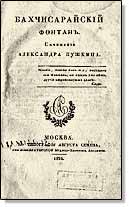

Произведения А.С. Пушкина издаются огромными тиражами, переводятся на десятки языков народов мира. Их печатают лучшие издательства, иллюстрируют выдающиеся художники. Но ни одно, даже самое роскошное, издание не сравнится по своей ценности с теми скромными, ничем не примечательными, кроме имени автора, книжками, что выходили при его жизни. Пушкин мог держать их в руках, дарить своим друзьям и восхищенным поклонникам. К некоторым из них можно прикоснуться и сейчас в отделе редких книг Научной библиотеки Тверского госуниверситета: «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Стихотворения», «История пугачевского бунта», журнал «Современник», произведения, напечатанные в разных журналах того времени.

Произведения А.С. Пушкина издаются огромными тиражами, переводятся на десятки языков народов мира. Их печатают лучшие издательства, иллюстрируют выдающиеся художники. Но ни одно, даже самое роскошное, издание не сравнится по своей ценности с теми скромными, ничем не примечательными, кроме имени автора, книжками, что выходили при его жизни. Пушкин мог держать их в руках, дарить своим друзьям и восхищенным поклонникам. К некоторым из них можно прикоснуться и сейчас в отделе редких книг Научной библиотеки Тверского госуниверситета: «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник», «Стихотворения», «История пугачевского бунта», журнал «Современник», произведения, напечатанные в разных журналах того времени.

Среди многочисленных изданий пушкинских сочинений, вышедших с 1814 года, года публикации первого стихотворения, есть поистине удивительные, представляющие собой подлинные шедевры полиграфического искусства. Непревзойденным остается до сих пор Полное собрание сочинений А.С.Пушкина в серии «Библиотека великих писателей» под редакцией С.А.Венгерова, напечатанное знаменитым издательством Ф.А.Брокгауз-И.А.Ефрон. Оно великолепно иллюстрировано репродукциями картин и рисунков таких художников, как К.Брюллов, В.Васнецов, Г.Мясоедов и др., рисунками самого Пушкина, старинными фотографиями, сценами из спектаклей, огромным количеством портретов.

Среди многочисленных изданий пушкинских сочинений, вышедших с 1814 года, года публикации первого стихотворения, есть поистине удивительные, представляющие собой подлинные шедевры полиграфического искусства. Непревзойденным остается до сих пор Полное собрание сочинений А.С.Пушкина в серии «Библиотека великих писателей» под редакцией С.А.Венгерова, напечатанное знаменитым издательством Ф.А.Брокгауз-И.А.Ефрон. Оно великолепно иллюстрировано репродукциями картин и рисунков таких художников, как К.Брюллов, В.Васнецов, Г.Мясоедов и др., рисунками самого Пушкина, старинными фотографиями, сценами из спектаклей, огромным количеством портретов.

Привлекают внимание очень редкие издания альбомов иллюстраций к поэмам «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», альбом памяти А.С. Пушкина, а также книги, иллюстрированные художниками Палеха. Немногие библиотеки являются счастливыми обладателями книжечки стихотворений А.С.Пушкина, вышедшей в 1993 году тиражом всего 30 экземпляров. Это самая маленькая из коллекции миниатюрных книг библиотеки госуниверситета, размером чуть больше спичечного коробка. Издатели этого чуда пишут: "Каждая книга настоящего издания выполнена вручную и проработана акварелью художником Энгелем Насибулиным".

Привлекают внимание очень редкие издания альбомов иллюстраций к поэмам «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», альбом памяти А.С. Пушкина, а также книги, иллюстрированные художниками Палеха. Немногие библиотеки являются счастливыми обладателями книжечки стихотворений А.С.Пушкина, вышедшей в 1993 году тиражом всего 30 экземпляров. Это самая маленькая из коллекции миниатюрных книг библиотеки госуниверситета, размером чуть больше спичечного коробка. Издатели этого чуда пишут: "Каждая книга настоящего издания выполнена вручную и проработана акварелью художником Энгелем Насибулиным".

Тысячи книг посвящены жизни и творчеству великого поэта. Нелегко выделить из них самые редкие и интересные. До сих пор привлекают внимание читателей исследования, вышедшие к 100-летию со дня рождения Пушкина. Перечислить их невозможно, но полное представление о них даёт изданный Пушкинским Лицейским обществом в 1902 г. критико-библиографический обзор "Пушкинская юбилейная литература. 1899-1900 гг.", составленный В.Сиповским. Этому же событию посвящены такие издания, как "Пушкинский дом. (В память столетия со дня рождения поэта)", "Александр Сергеевич Пушкин: Юбилейный альбом в память столетия со дня рождения поэта. 1799-1899" - приложение к журналу "Нива" за 1899 г. и многие другие. Редкими стали в наши дни и издания начала века. Событием в истории пушкиноведения явилась публикация в 1910 г. фундаментального труда Б.Л.Модзалевского "Библиотека А.С.Пушкина". А широкие круги почитателей поэта зачитывались книгами о нём П.Е.Щёголева и других исследователей.

Если Вы хотите увидеть все названные и многие другие издания произведений А.С.Пушкина, приходите в отдел редких книг Научной библиотеки Тверского государственного университета.

Прижизненные издания А.С.Пушкина

- Бахчисарайский фонтан / Сочинение Александра Пушкина. - М., 1824. - 72 с.

- Кавказский пленник: Повесть / Соч. А.Пушкина. – СПб., 1824.- 78 с.- Текст парал. на рус. и нем. яз.

- Стихотворения Александра Пушкина. Ч.3. – СПб., 1832.– 210 с.

- История пугачевского бунта. Ч.1. – СПб., 1834.- 134 с., 5 л. факс.

- История пугачевского бунта. Ч.1, Ч.2. – СПб., 1834.- 344 с.

Полиграфически редкие издания

- Альбом памяти А.С. Пушкина : 15 рисунков / Изд. В.И.Иванова; Худож.: Н.А.Богатов, К.В.Лебедев, Н.С.Матвеев, К.А.Трутовский.- М., 1880. - 15 л. ил.

- “Руслан и Людмила” А.С.Пушкина в силуэтах Конст. Изенберга.- СПб., 1890.- 11 л. ил.

- Иллюстрированный альбом к роману "Евгений Онегин" А.С.Пушкина : 48 неизданных рисунков академика Павла Петровича Соколова. 1855-1860.- М., 1892.- 48 л.ил.

- Руслан и Людмила : Поэма А.С. Пушкина / Рис. С.В. Малютина.- М., 1899.- 47 с.: ил. цв.

- Пушкин А.С. [Полное собрание сочинений : В 6 т.]. - СПб. : Брокгауз - Ефрон, 1907-1915. - (Б-ка великих писателей / Под ред. С.А.Венгерова).

- Александр Пушкин. [Стихотворения]. - СПб., 1993. - [24]л. : ил. - Текст парал. на рус. и англ. яз.

- А.С. Пушкин в изобразительном искусстве / Лит. ред. А.Л. Слонимского; Худож. ред. и коммент. Э.Ф. Голлербаха.-Л., 1937.- 213 с.: ил.

Посвящено А.С. Пушкину

- Либрович С. Пушкин в портретах : История изображений поэта в живописи, гравюре и скульптуре. - СПб., 1890.- 266 с.: ил.

- Александр Сергеевич Пушкин: Юбилейный альбом в память столетия со дня рождения поэта. 1799-1899. - СПб., 1899.- 80 с. ил. - (Прил. к журн. "Нива").

- Пушкинская выставка. 1899 г. : Указатель. - М., 1899. - IV, 40 с.

- Пушкинский дом: (В память 100-летия со дня рождения поэта). - СПб., 1899. - 675 с., 1 л. портр. - Фот. В.В.Матэ.

- Сиповский В. Пушкинская юбилейная литература. 1899-1900 гг. : Критико- библиографический обзор. - [СПб.], 1902. - 344 с.

- Модзалевский Б.Л. Библиотека А.С.Пушкина : Библиографическое описание.- СПб., 1910.- 441 с.

- Щеголев П.Е. Пушкин: Очерки.- СПб., 1912.- 411 с., 4 л. факс.

- Щеголев П.Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исслед.и материалы.- 2-е изд., испр.- Пг., 1917.- 431 с., ил.

О. А. Баранов

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 14520

О. А. Баранов

Олег Александрович Баранов родился 28 февраля 1934 г. В 1957 г. окончил Калининский педагогический институт, затем аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1965 по 2010 г. был преподавателем Калининского (затем Тверского) педагогического института (с 1971 г. – университета), в котором много лет заведовал кафедрой педагогики и социальной работы. Профессор, кандидат искусствоведения, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и Союза кинематографистов России, Заслуженный учитель Российской Федерации. Живет и работает в Твери.

Олег Александрович Баранов родился 28 февраля 1934 г. В 1957 г. окончил Калининский педагогический институт, затем аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии. С 1965 по 2010 г. был преподавателем Калининского (затем Тверского) педагогического института (с 1971 г. – университета), в котором много лет заведовал кафедрой педагогики и социальной работы. Профессор, кандидат искусствоведения, член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и Союза кинематографистов России, Заслуженный учитель Российской Федерации. Живет и работает в Твери. Олег Александрович – создатель тверской школы кинообразования, начало которой было положено в 1957 г., когда молодой увлеченный человек встал во главе созданного им киноклуба при калининской школе-интернате № 1. Воспитание личности через прекрасные образцы киноискусства – таково основное направление его работы. В 1967 г. Олег Александрович обобщил свой педагогический опыт в книге «Киноклуб в Калинине» (М., 1967), а в 1968 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Школьные киноклубы и их роль в кинематографическом воспитании старшеклассников». Когда интернат был закрыт (1971), кинообразовательные эксперименты О.А. Баранова продолжались в других школах и университете. В последнем был создан специализированный кабинет-музей кино. Олег Александрович – автор

Олег Александрович – создатель тверской школы кинообразования, начало которой было положено в 1957 г., когда молодой увлеченный человек встал во главе созданного им киноклуба при калининской школе-интернате № 1. Воспитание личности через прекрасные образцы киноискусства – таково основное направление его работы. В 1967 г. Олег Александрович обобщил свой педагогический опыт в книге «Киноклуб в Калинине» (М., 1967), а в 1968 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Школьные киноклубы и их роль в кинематографическом воспитании старшеклассников». Когда интернат был закрыт (1971), кинообразовательные эксперименты О.А. Баранова продолжались в других школах и университете. В последнем был создан специализированный кабинет-музей кино. Олег Александрович – автор

более 80-ти научных, методических и учебных работ по медиаобразованию, он стал одним из первых российских специалистов в этой области, чьи труды начали издаваться за рубежом. Свои работы ученый публикует в журналах «Народное образование», «Искусство кино», «Семья и школа», «Воспитание школьников», входит в состав редакции специализированного журнала «Медиаобразование». В 2003 г. О.А. Баранов передал в дар библиотеке свою книжную коллекцию, которая продолжает пополняться. На сегодняшний день она составляет около 700 экземпляров книг, художественных альбомов, брошюр, нот, журналов и газет, ее хронологические границы – 1944–2016 гг. Коллекция наглядно выражает профессиональные интересы ее владельца – кино и педагогика. Большая ее часть (80%) – издания по теории и истории отечественного и зарубежного киноискусства, литература об известных режиссерах, актерах, операторах, кинокритиках, 10 % – педагогическая литература, в том числе исследования в области медиаобразования, а также социальной педагогики и психологии, остальное – художественная литература, история, экономика, литературоведение. Уникальность коллекции в том, что она включает в себя много книг с автографами классиков российского кино – режиссеров, артистов, сценаристов, художников, теоретиков, педагогов в области медиаобразования: Р. Н. Юренева, Л. В. Кулешова, Ю. И. Солнцевой, М. Штрауха, Г. Л. Рошаля, И. В. Вайсфельда, Я. Л. Варшавского, С. Н. Пензина, А. В. Федорова и др.

Книги коллекции на русском (97%), английском, венгерском, немецком, польском, украинском, чешском языках.

Литература:

Кашарнова С. Г. Книги от Баранова / С. Г. Кашарнова // Вестник Тверского государственного университета. 2011. № 5.

Кашарнова С. Г. Книжная коллекция О. А. Баранова в фонде Научной библиотеки Тверского государственного университета / С. Г. Кашарнова // Детское кино – детям. Тверь, 2014. С. 58–64.

Общая характеристика фонда редких книг

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 9792

Общая характеристика фонда редких книг

XVI в. представлен двум книгами, XVII в. – 41 кириллическим изданием на русском языке, 13 на латинском языке, 1 на французском языке; XVIII в. – книгами на русском языке – более 1500 экз., на иностранных – 1233 экз.; Коллекция книг 1-й трети XIX в. на русском языке насчитывает около 2 тыс. экз.

В фонде редких книг выделены следующие тематико-видовые коллекции:

– рукописей XVI–XIX вв. на церковнославянском и русском языке (8 экз.);

– старопечатных книг, т. е. книг XVII в. кириллического шрифта на церковнославянском языке (36 экз.);

– книг Петровского времени (1701–1725 гг.) кириллического шрифта на церковнославянском языке (17 экз.);

– книг Петровского времени гражданского шрифта на русском языке (11 экз.);

– книг XVI–XVII вв. на иностранных языках (17 экз.);

– книг XVIII в. (1725–1800 гг.) гражданской печати на русском языке (1395 экз.);

– цельногравированных изданий XVIII в. на русском языке (25 экз.);

– книг начала XIX в. (1801–1830 гг.) гражданской печати на русском языке (1808 экз.);

– книг XVIII в. на иностранных языках (1233 экз.);

– книг периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (274 экз.);

– краеведческой литературы (более 8 тыс. экз.);

– миниатюрных и малоформатных изданий (186 экз.);

– книг для народного чтения (714 экз.);

– кириллических изданий XVIII–XX в. (106 экз.);

– книг малой серии "Библиотеки поэта" (114 экз.).

Среди личных (владельческих коллекций) – подавляющее большинство – это книжные собрания видных ученых и преподавателей Тверского университета, одна – краеведа и издателя Е. И. Ступкина.

– О. А. Баранова (695 экз.);

– М. М. Брадиса (около 200 экз.);

– А. Н. Вершинского (87 экз.);

– А. В. Гончаровой (388 экз.);

– В. Г. Карцова (96 экз.);

– В. А. Кунтыша (44 экз.);

– А. М. Ларина (1602 экз.);

– Е. И. Ступкина (214 экз.);

– Г. П. Уханова (1153 экз.);

– М. М. Фрейденберга (96 экз.).

Коллекция А. М. Ларина хранится в отделе экономической и юридической литературы, коллекция М. М. Брадиса – в отделе естественнонаучной литературы; остальные – в отделе редких книг.

Имеются издания, иллюстрированные выдающимися художниками, а также представляющие собой замечательные образцы полиграфического исполнения и переплетного мастерства; гравированные издания; книги с автографами выдающихся ученых, писателей, общественных деятелей; отмеченные различными записями и экслибрисами.

Краеведение

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 2687

Краеведение

Коллекция краеведческой литературы отдела редких книг включает в себя более 4,5 тысяч книг XVIII - XX вв. Наиболее интересна дореволюционная часть коллекции (примерно 65%). Это книги по истории городов и отдельных памятников, доклады, протоколы, бюджет и другие материалы Тверского земства, местного самоуправления, созданного в 1865 году. Статистические земские материалы дают представления о развитии медицины, народного образования, дорожного строительства, сельского хозяйства, страхования в нашей губернии. Имеются сборники статистических материалов всей губернии в целом и по уездам, журналы Тверской Ученой Архивной комиссии, полный комплект журналов "Тверская старина" (1911-1913 гг.), газеты "Тверские епархиальные ведомости" (1877-1918) и "Тверские губернские ведомости"(1839-1913).

В 2001 году база данных “Краеведение”, содержащая 2100 описаний, внесена в Электронный каталог библиотеки.

А. М. Ларин

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 11714

А. М. Ларин

Александр Михайлович Ларин (1924-1998) ¬– доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, заслуженный юрист РСФСР, действительный член Международной академии информатизации.

Александр Михайлович Ларин (1924-1998) ¬– доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, заслуженный юрист РСФСР, действительный член Международной академии информатизации.

А. М. Ларин родился в Харькове, в 1942 г. добровольцем ушел на фронт, где на Курской дуге потерял левую руку. Вернувшись, продолжил учебу в вечерней школе, в 1948 г. окончил юридический факультет МГУ. Затем почти четверть века работал следователем в Туле и Вышнем Волочке. С 1957 по 1971 г. был старшим следователем прокуратуры Калининской области, в 1972–1976 гг. работал в ВНИИ Прокуратуры СССР, с 1976 г. до последнего дня жизни (28. 12. 1998) – в секторе проблем правосудия Института государства и права РАН.

Научной работой А.М. Ларин начал заниматься еще на практике. В 1952 г. была опубликована его первая статья «Тактика собирания доказательств по возобновленному делу». В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию (на ее основе в 1966 г. была издана книга «Работа следователя с доказательствами») и стал первым в России практикующим следователем со степенью кандидата наук. В 1971 г. Александр Михайлович защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы расследования в советском уголовном процессе». Всего его перу принадлежит около 300 печатных работ.

Коллекция книг А. М. Ларина была подарена в библиотеку его семьей, а ней хранится 1592 издания с 1926 по 1997 г. издания. Это в основном юридическая литература, а также книги по психологии, философии, истории, экономике, математике, информатике, медицине, социологии на русском, немецком и словацком языках. Основу коллекции составляют книги, необходимые в работе следователю-практику, а также ученому-юристу. Это издания по криминалистике и уголовному процессу. Много книг с дарственными надписями от коллег – известных ученых в области юриспруденции: В. С. Нерсесянца, Р. С. Белкина, И. А. Кудрявцева, В. А. Образцова, Ю. А. Тихомирова, М. С. Страговича, Б. Т. Безлепкина. Есть книги, изданные только для служебного пользования.

Данная коллекция активно используется студентами и преподавателями юридического факультета. Описания всех книг введены в электронный каталог.

Литература: Галенчикова Э. А. Дарственная коллекция А. М. Ларина в фонде НБ ТвГУ: история, бытование // Книга и человек. Тверь, 2008. С. 64–68.

Тверские губернские ведомости 1839-1918 гг.

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 18034

База данных “Тверские губернские ведомости. 1839-1918 гг.” является библиографическим указателем содержания газеты "Тверские губернские ведомости", объективно отражающей историю, культуру, быт, развитие промышленности, сельского хозяйства Тверской губернии с 1839 по 1918 годы.

Указатель дополнен полными текстами наиболее значительных публикаций из газеты за разные годы, фотогалереей известных деятелей Тверской губернии. Включены современные фотографии общественных зданий 19 века и материалы из газеты "Тверские ведомости", издание которой возобновилось в 1990 году.

Возможен поиск информации по автору, году издания, предметным рубрикам и по контексту во всей базе данных "Тверские губернские ведомости".

Путеводитель предназначен для сотрудников музеев, архивов и библиотек, для всех, интересующихся историей и культурой Тверского края.

Журналы "Грани" и "Посев"

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 10013

Журналы "Грани" и "Посев"

В Научной библиотеке Тверского государственного университета хранится коллекция журналов "Грани" и "Посев".

Журнал "Грани"

Основан в 1946 году Е.Н. Романовым. Это ежеквартальный журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической жизни. В нем публиковалась проза, поэзия, очерки современности, философия, публицистика, литературная критика и пр.

Журнал способствовал развитию свободной мысли, свободного слова и творчества, публиковал произведения, которые не могли быть изданы на Родине (СССР) из-за цензурных или политических ограничений. Из широко известных авторов в "Гранях" были опубликованы произведения: А. Ахматовой, Л. Бородина, М. Булгакова, И. Бунина, З. Гиппиус, Ю. Домбровского, Б. Зайцева, Н. Лосского, А. Куприна, В. Солоухина, М. Цветаевой и других. В коллекции библиотеки находятся комплекты журнала с 1946 по 1996 годы (с №1 по 181).

Журнал "Посев"

Общественно-политический журнал, выходит за рубежом с 1945 года. Журнал участвовал во внутрироссийской борьбе за право, свободу и справедливость. "Посев" поддерживал российское освободительное движение во всех его проявлениях, участвовал в обсуждении проблем российского государства, поддерживал конструктивные силы, готовые к активному участию в проведении оздоровительных перемен в стране.

Журнал выходил в виде ежеквартального издания, предназначенного специально для переправки в СССР и распространения среди советских граждан за рубежом. С 1990 года журнал выходит каждый 2-ой месяц. Коллекция содержит неполные комплекты журналов с 1983 по 1995 годы.

Ознакомиться с коллекцией журналов можно в читальном зале по адресу: ул. Володарского, 44 А, 3-й этаж.

Цельногравированные книги

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 9054

Цельногравированные книги

Цельногравированная книга – это тип издания, в котором текст и графические изображения (иллюстрации) выполнены в технике гравюры.

Коллекция цельногравированных книг НБ ТвГУ состоит из 25-ти книг XVIII – первой половины XIX в. кириллического и гражданского шрифта. Около половины книг попали сюда из Тверского музея, в котором коллекция «народных книг» формировалась во многом благодаря тесному общению между основателем музея А.К. Жизневским (1819–1896) и крупнейшим исследователем русской гравюры Д.А. Ровинским (1824–1895). Последний посылал в дар музею собственные издания и дублеты из личного собрания. Два экземпляра принадлежали ранее музею христианских древностей князя А.А. Ширинского-Шихматова, который находился в его имении Островки Вышневолоцкого уезда. Ширинский-Шихматов был хорошо известен как путешественник и исследователь Сибири и Севера России, писатель и археолог, знаток древнерусской живописи. Еще до революции 1917 г. он передавал в дар Тверской ученой архивной комиссии и Музею различные предметы и книги.

В 2009 г. коллекция НБ ТвГУ была описана доктором искусствоведения О. Р. Хромовым (см.: Хромов О.Р. Научное описание коллекции // Коллекция русских цельногравированных книг XVIII-XIX веков Научной библиотеки Тверского государственного университета [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [науч. описание подгот. О. Р. Хромовым ; подгот. изд. И. И. Феоктистовой]. - Тверь : Тверской государственный университет, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Редкие книги НБ ТвГУ). ). Он пишет: «Как каждое историческое собрание, коллекция НБ ТвГУ интересна и уникальна. В ней можно увидеть не только общий ход развития цельногравированных изданий в России, но составить по ней более или менее подробное представление о жанре цельногравированной книги. В собрании представлены целые подборки разных книжек, позволяющие достаточно хорошо представить историю этих изданий. Среди таких подборок можно назвать «Историю о походе Димитрия Донского...», «Брюсовской календарь». Есть в коллекции и отдельные интересные экземпляры, ценные для реконструкции истории русской цельногравированной книги, например, «Эмблемат духовный», «Повесть о Петре Златых ключах», «История о Бове Королевиче». Настоящей жемчужиной собрания можно назвать Библию первой четверти XVIII века – самый ранний из всех ныне известных экземпляров, ключевой в истории русской гравированной Библии.

Он пишет: «Как каждое историческое собрание, коллекция НБ ТвГУ интересна и уникальна. В ней можно увидеть не только общий ход развития цельногравированных изданий в России, но составить по ней более или менее подробное представление о жанре цельногравированной книги. В собрании представлены целые подборки разных книжек, позволяющие достаточно хорошо представить историю этих изданий. Среди таких подборок можно назвать «Историю о походе Димитрия Донского...», «Брюсовской календарь». Есть в коллекции и отдельные интересные экземпляры, ценные для реконструкции истории русской цельногравированной книги, например, «Эмблемат духовный», «Повесть о Петре Златых ключах», «История о Бове Королевиче». Настоящей жемчужиной собрания можно назвать Библию первой четверти XVIII века – самый ранний из всех ныне известных экземпляров, ключевой в истории русской гравированной Библии.

Интересны записи на книгах, которые способны добавить факты в наши представления об отношении к книге и книжности русского народа в XVIII–XIX вв. Записи на цельногравированных книгах преимущественно дают нам обильный материал о народном чтении и отношении к книге, в то же время на изданиях встречаются и автографы первых исследователей и собирателей памятников старины и народного искусства. Эти записи наглядно демонстрируют изменения в отношении к старине и народным изданиям в обществе и восприятии их уже не как “презренной литературы и художества, коим тешится наше простонародье” (первая половина XIX – середина XIX века), а как предметов народной культуры, достойных изучения и места в музее» (Там же).

Хронологические границы коллекции – 1720-е–1840-е годы, по тематике преобладают тексты Священного Писания и нравоучительные. Есть два издания светской повести и четыре – календаря.

Полные тексты всех книг представлены в электронном издании «Коллекция русских цельногравированных книг XVIII-XIX веков Научной библиотеки Тверского государственного университета [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т, Науч. б-ка ; [науч. описание подгот. О. Р. Хромовым ; подгот. изд. И. И. Феоктистовой]. - Тверь : Тверской государственный университет, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. - (Редкие книги НБ ТвГУ). ).

Книжные коллекции

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 32786

Книжные коллекции

Старопечатные и рукописные кириллические книги

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 3573

Старопечатные и рукописные кириллические книги

С 1998 г. библиотека возглавляет региональный проект “Тверь рукописная”, задачей которого является создание сводного каталога “Старопечатная и рукописная кириллическая книга XIV-XVII веков Твери”. В рамках этого проекта силами библиотеки микрофильмируются рукописи объединенного музея.

База данных выполнена в рамках научной программы “Редкая печатная и рукописная книга в вузах России. Сохранение. Изучение. Использование.” по методике археографической комиссии РАН и МГУ.

Каталог включает подробные и максимально учитывающие особенности каждого экземпляра книги, научные описания изданий 1619-1694 гг. Всего 41 экземпляр восьми типографий из семи городов России, Украины и Белоруссии.

По составу:

- два издания Грамматики Мелентия Смотрицкого

- Соборное Уложение царя Алексея Михайловича

- книги для богослужения

- труды Симеона Полоцкого

- Повесть о Варлааме и Иоасафе

- Лексикон Словеноросский

- Патерик или Отечник Печерский

- Краткий Летописец Иннокентия Гизеля

Продолжением является сводный каталог “Петровская книга г. Твери”, включающий научное описание 120 экземпляров книг, хранящихся в НБ ТвГУ, Тверском гос. объединенном музее, Гос. архиве Тверской области и Тверской картинной галерее.

Справочная информация: Старопечатные и рукописные кириллические книги Научной библиотеки Тверского государственного университета: Каталог/ Под ред. И. В. Поздеевой.- Москва, Тверь, 1995.

Пятого апреля 2002 года состоялась презентация книги: Г. С. Гадалова, Е.В. Перелевская, Т.В. Цветкова “Кириллические издания в хранилищах Тверской земли (XVI век – 1725 год)”. Каталог издан под редакцией доктора исторических наук И.В. Поздеевой. Редакционная коллегия: Е.И. Березкина, Ю.М. Бошняк, М.А. Ефимов и др. (Тверь, 2002).

Книга подготовлена в рамках программы “Университеты России”, программа “Редкая книга в вузах России: Сохранение. Изучение. Использование” Научной библиотекой Тверского государственного университета, Государственным архивом Тверской области, Тверским государственным объединенным музеем, Тверской областной картинной галереей и Археографической лабораторией Московского государственного университета.

В каталог вошли научные описания 287 экземпляров 204 кириллических изданий 12 городов и 22 типографий XVI–XVII вв. и Петровского времени, хранящихся в 12 тверских учреждениях и выявленных в процессе подготовки каталога. В записях на экземплярах кириллических изданий названы 430 имен людей, которые владели, вкладывали, продавали или покупали книги в XVII–XX вв., а также зафиксировано 111 названий населенных пунктов и мест, 32 монастыря, 86 церквей. В описании книг максимально раскрывается информация экземпляра как исторического источника. Каталог снабжен десятью указателями, обобщающими информацию описаний и делающими ее легко доступной для специалистов любого профиля.

В каталог вошли научные описания 287 экземпляров 204 кириллических изданий 12 городов и 22 типографий XVI–XVII вв. и Петровского времени, хранящихся в 12 тверских учреждениях и выявленных в процессе подготовки каталога. В записях на экземплярах кириллических изданий названы 430 имен людей, которые владели, вкладывали, продавали или покупали книги в XVII–XX вв., а также зафиксировано 111 названий населенных пунктов и мест, 32 монастыря, 86 церквей. В описании книг максимально раскрывается информация экземпляра как исторического источника. Каталог снабжен десятью указателями, обобщающими информацию описаний и делающими ее легко доступной для специалистов любого профиля.

Данное издание предназначено для историков, книговедов, историков культуры и церкви, краеведов и этнографов, а также всех любителей российских древностей.

Архивные материалы

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 12878

Архивные материалы

Самым крупным архивным собранием является коллекция Тверской земской женской учительской школы им. П.П. Максимовича.

Самым крупным архивным собранием является коллекция Тверской земской женской учительской школы им. П.П. Максимовича.

Архив школы состоит из основного архива (около 200 документов) и личных архивов преподавателей: Л.В. Кандаурова (150 документов) и М.М. Клевенского (45 документов), идет формирование архива Н.А. Куна.

Основной архив школы включает фотографии, рабочие тетради педагогов, рукописные журналы воспитанниц, альбомы стихов и рисунков, афиши и программки спектаклей, воспоминания выпускниц.

Большой интерес представляет рабочая тетрадь начальницы школы Н.П. Дьяконовой, содержащая лекции по психологии и педагогике. Тетрадь преподавателя пения Ф.О. Лашека содержит ноты гласов тверского распева для женского хора. Сочинения девочек 2-го класса, собранные в большую тетрадь (1906 г.), показывают, что художественную литературу в начале XX в. часто воспринимали как пособие по психологии. Темы сочинений – психолого-педагогические, но написаны по литературным произведениям. Например, «Любовь детей к матери. По произведениям: "К матери" Амичиса, "Из детских лет" Засодимского, "Чудак ли он" Познякова, "Детские годы Багрова-внука" Аксакова, "Жаворонок" Джона Беннета». Один из самых интересных документов – большой альбом, подаренный учителю русского языка М.И. Вышинской в 1917 г., в котором каждая ученица оформляла свой лист, где писала стихотворение и украшала его рисунком.

Большой интерес представляет рабочая тетрадь начальницы школы Н.П. Дьяконовой, содержащая лекции по психологии и педагогике. Тетрадь преподавателя пения Ф.О. Лашека содержит ноты гласов тверского распева для женского хора. Сочинения девочек 2-го класса, собранные в большую тетрадь (1906 г.), показывают, что художественную литературу в начале XX в. часто воспринимали как пособие по психологии. Темы сочинений – психолого-педагогические, но написаны по литературным произведениям. Например, «Любовь детей к матери. По произведениям: "К матери" Амичиса, "Из детских лет" Засодимского, "Чудак ли он" Познякова, "Детские годы Багрова-внука" Аксакова, "Жаворонок" Джона Беннета». Один из самых интересных документов – большой альбом, подаренный учителю русского языка М.И. Вышинской в 1917 г., в котором каждая ученица оформляла свой лист, где писала стихотворение и украшала его рисунком.

Страничка из альбома 1917 г.

На основе изучения архива школы были выпущены издания: Школа Максимовича [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. Науч. б-ка. – Тверь, 2007. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Краеведческая коллекция НБ ТвГУ) ; Ильина Т. А. Школа Максимовича. – Тверь, 2010. – 182 с.

В отделе редких книг хранится и архив бывшего директора библиотеки (1965–1984 гг.), историка, краеведа, заслуженного работника культуры РФ Ольги Никандровны Овен.

Описание всех личных архивов НБ ТвГУ можно найти в книге: Личные фонды и коллекции в архивах, музеях и библиотеках Тверской области: справочник / сост. О.Г. Леонтьева и др. – Тверь, 2008. – 160 с.

И.Д. Сытин (1851-1934)

- Информация о материале

- Родительская категория: О Научной библиотеке

- Просмотров: 19861

И.Д.Сытин (1851-1934) – издатель, просветитель, меценат

"Я верю в будущее русского просвещения,в русского человека, в силу света и знания…Моя мечта, чтобы народ имел доступную по цене,понятную, здоровую, полезную книгу.Чтобы книга стала лучшим другом крестьянина и стала близка ему”

"Я верю в будущее русского просвещения,в русского человека, в силу света и знания…Моя мечта, чтобы народ имел доступную по цене,понятную, здоровую, полезную книгу.Чтобы книга стала лучшим другом крестьянина и стала близка ему”

И.Д.Сытин

Иван Дмитриевич Сытин родился 5 февраля 1851 г. в селе Гнездниково Солигаличского уезда Костромской области в семье волостного писаря. Начальное образование получил в сельской школе, где учебными пособиями были Часослов, Псалтырь, Арифметика да розги. В семье не было достатка и в 12 лет Ивану Сытину пришлось идти в услужение к дяде Василию, который через год определил Ивана в Москву к купцу-старообрядцу Петру Шарапову, торговавшему мехами и книгами.

Работая в лавке Шарапова, Сытин впитал в себя дух книги, а общаясь с “офенями”, мелкими торговцами книг в городах и селах России, постигал нужды и запросы необозримого книжного рынка. В 1876 г. Иван Сытин после женитьбы приобрел небольшой домик у Дорогомиловского моста и открыл в нем на имя своего хозяина, субсидировавшего его предприятие, небольшую литографскую мастерскую. Первоначально мастерская выпускала лубочные картинки, имевшие широкое распространение в народе, особенно в крестьянской среде. Сытинские лубки сразу обратили на себя внимание и по краскам и по сюжету. Успех молодому предпринимателю принесли лубочные картинки военных действий во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., что позволило уже в следующем году И.Сытину открыть собственную типолитографию на Валовой улице.

Работая в лавке Шарапова, Сытин впитал в себя дух книги, а общаясь с “офенями”, мелкими торговцами книг в городах и селах России, постигал нужды и запросы необозримого книжного рынка. В 1876 г. Иван Сытин после женитьбы приобрел небольшой домик у Дорогомиловского моста и открыл в нем на имя своего хозяина, субсидировавшего его предприятие, небольшую литографскую мастерскую. Первоначально мастерская выпускала лубочные картинки, имевшие широкое распространение в народе, особенно в крестьянской среде. Сытинские лубки сразу обратили на себя внимание и по краскам и по сюжету. Успех молодому предпринимателю принесли лубочные картинки военных действий во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., что позволило уже в следующем году И.Сытину открыть собственную типолитографию на Валовой улице.

Привлекая лучшие силы художников, писателей, рисовальщиков и печатников для издания книг, И.Сытину, по словам известного книговеда Е.А.Динерштейна, удалось “коренным образом изменить характер издаваемой литературы”. Народная книга, предназначенная для российской глубинки, из убогих изданий стала заметным явлением в культурной жизни страны. Неслучайно в 1882 г. на Всероссийской промышленной выставке за книжные экспонаты Ивану Сытину была присуждена высшая для выходца из крестьян награда – Бронзовая медаль.

Привлекая лучшие силы художников, писателей, рисовальщиков и печатников для издания книг, И.Сытину, по словам известного книговеда Е.А.Динерштейна, удалось “коренным образом изменить характер издаваемой литературы”. Народная книга, предназначенная для российской глубинки, из убогих изданий стала заметным явлением в культурной жизни страны. Неслучайно в 1882 г. на Всероссийской промышленной выставке за книжные экспонаты Ивану Сытину была присуждена высшая для выходца из крестьян награда – Бронзовая медаль.

Зимой 1883 г. у Ильинских ворот Сытин открыл свою первую книжную лавку, а в феврале того же года была учреждена и фирма “И.Д.Сытин и Ко” с основным капиталом 75 тыс. рублей. В следующем году счастливый случай свел И.Сытина с Л.Н.Толстым, по предложению которого было организовано издательство “Посредник”. Сотрудничали с издательством Н.С.Лесков, В.М.Гаршин, В.Г.Короленко, не требуя гонорара. Сытин принимал самое деятельное участие в издании дешевых, изящных книг с рисунками Сурикова, Репина и др. российских художников.Среди самостоятельных изданий 80-90-х гг. Сытин печатал великолепные иллюстрированные календари, “предтечи энциклопедий”. Три сытинских требования “очень дешево, очень изящно, очень доступно по содержанию”, способствовали распространению календарей милионными тиражами, но доходы эти издания предпринимателю не приносили. Здесь как и во многих других случаях Сытин знал, что “на любимом детище не разживешься”, а польза приносимая от глубоко патриотического начинания обернется сторицей. Для него выходца из народа было заветной мечтой – просвещение русского народа, иногда даже в ущерб себе как предпринимателю.

Зимой 1883 г. у Ильинских ворот Сытин открыл свою первую книжную лавку, а в феврале того же года была учреждена и фирма “И.Д.Сытин и Ко” с основным капиталом 75 тыс. рублей. В следующем году счастливый случай свел И.Сытина с Л.Н.Толстым, по предложению которого было организовано издательство “Посредник”. Сотрудничали с издательством Н.С.Лесков, В.М.Гаршин, В.Г.Короленко, не требуя гонорара. Сытин принимал самое деятельное участие в издании дешевых, изящных книг с рисунками Сурикова, Репина и др. российских художников.Среди самостоятельных изданий 80-90-х гг. Сытин печатал великолепные иллюстрированные календари, “предтечи энциклопедий”. Три сытинских требования “очень дешево, очень изящно, очень доступно по содержанию”, способствовали распространению календарей милионными тиражами, но доходы эти издания предпринимателю не приносили. Здесь как и во многих других случаях Сытин знал, что “на любимом детище не разживешься”, а польза приносимая от глубоко патриотического начинания обернется сторицей. Для него выходца из народа было заветной мечтой – просвещение русского народа, иногда даже в ущерб себе как предпринимателю.

В 1891 г. Сытин приобрел журнал “Вокруг света”, который стал одним из самых популярных в России. В качестве приложения к нему издавались собрания сочинений российских писателей. В редакции сытинской газеты “Русское слово”, созданной по совету А.П.Чехова, активно сотрудничали лучшие отечественные журналисты: В.А.Гиляровский, В.М.Дорошевич, В.И.Немирович-Данченко и др.

В 1891 г. Сытин приобрел журнал “Вокруг света”, который стал одним из самых популярных в России. В качестве приложения к нему издавались собрания сочинений российских писателей. В редакции сытинской газеты “Русское слово”, созданной по совету А.П.Чехова, активно сотрудничали лучшие отечественные журналисты: В.А.Гиляровский, В.М.Дорошевич, В.И.Немирович-Данченко и др.

К работе над книгой Сытин всегда старался привлечь самые лучшие силы, от того с “Товариществом печатания, издательства и торговли – И.Д.Сытин и Ко”, зарегистрированного 1 января 1893 г. – сотрудничали все крупные деятели русской культуры. К 1917 г. фирма Сытина выпускала 25% всех книг в России.19 февраля 1917 г. в Москве торжественно отметили 50-летний юбилей издательской деятельности И.Д.Сытина. Первым его поздравил телеграммой сам царь Николай I, несмотря на то, что издания Сытина нередко обвиняли в подрыве государственного строя, а рабочие типографии были в первых рядах русской революции 1905 г. После октября 1917 г. сытинские предприятия были национализированы, но типография на Пятницкой улице работала под его именем до 1920 г., затем она была переименована в 1- государственную типографию. Еще какое-то время Сытин работал консультантом Госиздата, техноруком в тюремных типографиях и переплетных мастерских. За заслуги перед отечеством Советское государство ему назначило персональную пенсию. Умер И.Д.Сытин в ноябре 1934 г. Похоронен на Введенском кладбище.

К работе над книгой Сытин всегда старался привлечь самые лучшие силы, от того с “Товариществом печатания, издательства и торговли – И.Д.Сытин и Ко”, зарегистрированного 1 января 1893 г. – сотрудничали все крупные деятели русской культуры. К 1917 г. фирма Сытина выпускала 25% всех книг в России.19 февраля 1917 г. в Москве торжественно отметили 50-летний юбилей издательской деятельности И.Д.Сытина. Первым его поздравил телеграммой сам царь Николай I, несмотря на то, что издания Сытина нередко обвиняли в подрыве государственного строя, а рабочие типографии были в первых рядах русской революции 1905 г. После октября 1917 г. сытинские предприятия были национализированы, но типография на Пятницкой улице работала под его именем до 1920 г., затем она была переименована в 1- государственную типографию. Еще какое-то время Сытин работал консультантом Госиздата, техноруком в тюремных типографиях и переплетных мастерских. За заслуги перед отечеством Советское государство ему назначило персональную пенсию. Умер И.Д.Сытин в ноябре 1934 г. Похоронен на Введенском кладбище.

В фондах Научной библиотеки Тверского госуниверситета на сегодня выявлено 263 издания, напечатанных в типографиях И.Д.Сытина.

В фондах Научной библиотеки Тверского госуниверситета на сегодня выявлено 263 издания, напечатанных в типографиях И.Д.Сытина.

Самое раннее издание 1885 г., в котором принимали участие “И.Д.Сытин и Ко” – “Амур и Уссурийский край: К двадцатипятилетию присоединения Амурского и Уссурийского края”, драгоценные книги издательства “Посредник”, отмеченные красной рамкой: Толстой Л.Н. “Два старика” (М., 1887) и “Лев старца Герасима: Восточная Легенда / Рис.И.Е.Репина; Лесков Н.С. Повесть о богоугодном дровоколе (По старинному Прологу)” (М., 1900 г.).Эта же рамка на самостоятельных изданиях Сытина “Брат милосердия: Повесть; Ворота настежь! или Необыкновенный постоялый двор: Быль” (М., 1892) и книге Толстого Л.Н. “Свечка, или как добрый мужик пересилил злого прикащика” (М., 1886). Для тверского читателя будет любопытно взглянуть на одну из книг, изданных для народа, а именно рассказ начальницы школы П.П.Максимовича Е.Свешниковой “Франциск Ассизский” (М., 1901), первое издание которой вышло благодаря “Посреднику” в 1887 г. Из знаменитых сытинских календарей сохранилось только издание Педагогического календаря на 1890-1891 г. для учителей и воспитателей (М., 1890). Среди энциклопедий и справочников в библиотеке имеются “Детская энциклопедия” (М., 1913), “Народная энциклопедия научных и прикладных” (М., 1912), “Три века. Россия от смуты до нашего времени” (М., 1912), а также юбилейные издания: “Великая реформа.Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. [19 февраля 1861-1911]” (М., 1911), “Отечественая война и русское общество. 1812-1912” ( М., 1911).